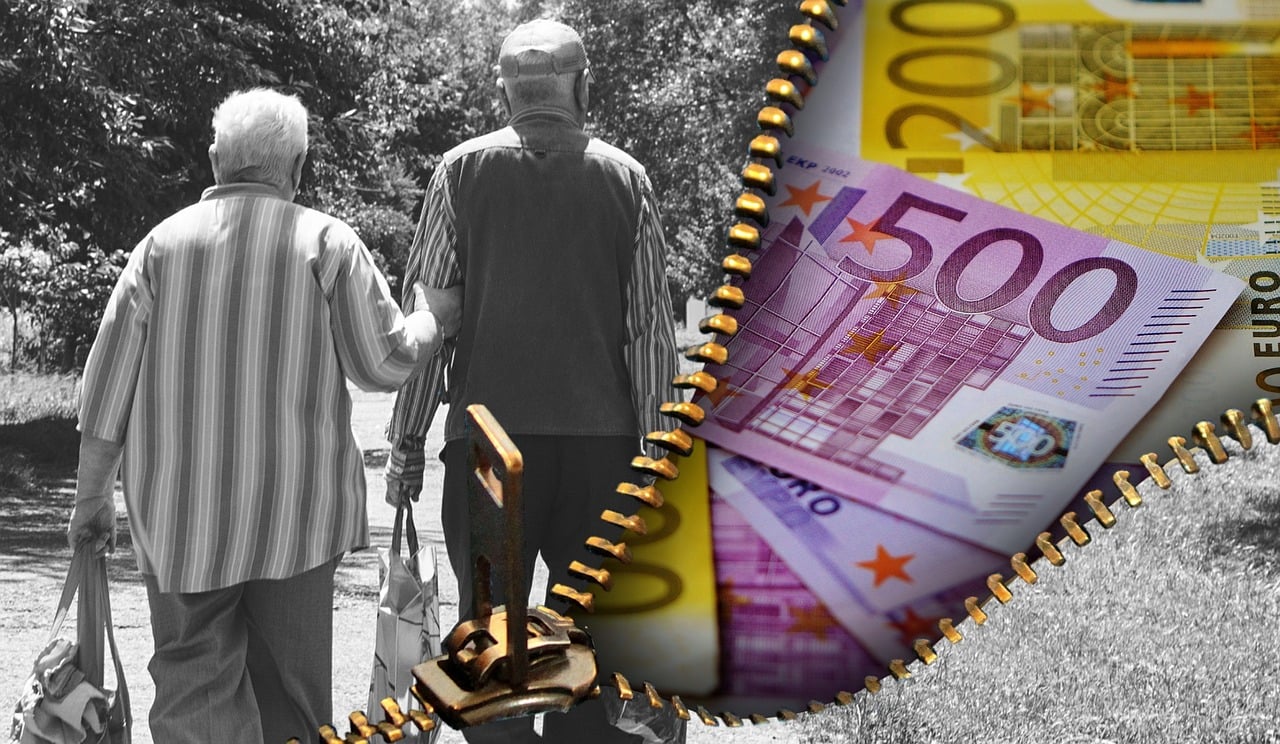

Die Debatte um die Rentenreform in Deutschland hat 2025 einen neuen Höhepunkt erreicht. Angesichts des demografischen Wandels und der steigenden Lebenserwartung rückt die Frage nach einer nachhaltigen und gerechten Altersvorsorge stärker in den Fokus von Politik und Gesellschaft. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat einen innovativen Vorschlag vorgelegt, der Selbstständige, Beamte und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen will. Doch dieser Plan stößt auf erheblichen Widerstand, selbst innerhalb der Regierungsparteien und unter Vertretern wie dem Deutschen Beamtenbund. Parallel dazu wächst die Sorge um die Zukunft der gesetzlichen Rente, obwohl Experten wie Thomas Öchsner betonen, dass ein Absinken der Rente gesetzlich ausgeschlossen ist. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem umfassenden Rentenpaket, das unter anderem eine „Aktivrente“ und eine stärkere Förderung der Betriebsrenten vorsieht, um die finanzielle Stabilität des Systems bis mindestens 2031 zu sichern.

Das Rentenniveau, das im Moment bei 48,1 Prozent liegt, wird zwar in den nächsten Jahren voraussichtlich leicht absinken, doch das Ziel bleibt, es bei 48 Prozent langfristig zu stabilisieren. Diese komplexe und vielschichtige Diskussion betrifft nicht nur die zukünftigen Rentner, sondern auch zahlreiche Versicherer und Unternehmen wie die Deutsche Rentenversicherung, Allianz, Munich Re oder Generali Deutschland, die eine wichtige Rolle im Rentensystem und in der Altersvorsorge spielen.

Im Folgenden werden fünf zentrale Aspekte der aktuellen Rentendebatte eingehend analysiert: die geplanten Reformen und ihre politische Kontroverse, die finanzielle Entwicklung und Rentenanpassungen, die Bedeutung des Umlageverfahrens und der Versicherungszeiten, die Rolle von Zusatzrenten und privaten Versicherungen sowie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die mit der Reform verbunden sind.

Politische Herausforderungen und Kontroversen bei der Rentenreform 2025

Die politische Debatte um die Rentenreform spiegelt die unterschiedlichen Interessen und Prioritäten der Akteure wider. Das von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas vorgeschlagene Modell, Selbstständige, Beamte und Politiker stärker in die gesetzliche Rentenversicherung einzubinden, stößt vor allem innerhalb der eigenen Partei und bei Verbänden wie dem Deutschen Beamtenbund auf heftigen Widerstand.

Die Kernkritik liegt darin, dass eine solche Einbeziehung die Finanzierung des Rentensystems zwar potenziell stärken könnte, allerdings auch die Komplexität und den Verwaltungsaufwand erheblich erhöhen würde. Beamte sind bislang in vielerlei Hinsicht von der gesetzlichen Rente ausgenommen oder haben eigene Versorgungssysteme, die oft bessere Leistungen bieten. Die Debatte berührt auch sensible Fragen der Generationengerechtigkeit, da junge Erwerbstätige zunehmend die Lasten tragen, während die geburtenstarke Babyboomer-Generation in den Ruhestand eintritt.

- Spannungsfeld zwischen Solidargemeinschaft und individueller Absicherung: Die Einbeziehung unterschiedlicher Berufsgruppen soll das Solidarsystem stärken, doch viele sehen darin auch eine ungleiche Belastung.

- Politischer Widerstand: Einige Unionsabgeordnete und Vertreter der SPD kritisieren die Reform scharf, was die Realisierbarkeit infrage stellt.

- Verbände und Wirtschaftsunternehmen: Institutionen wie Allianz, Munich Re und Generali Deutschland beobachten die Entwicklungen kritisch, da sie sowohl von gesetzlichen Regelungen als auch von privaten Zusatzangeboten betroffen sind.

Die komplexe politische Situation wird durch die unterschiedlichen Vorstellungen zur Rentenfinanzierung zusätzlich verkompliziert. Die Koalition hat vereinbart, dass das Rentenalter nicht weiter pauschal angehoben wird, stattdessen soll mehr Flexibilität beim Übergang in den Ruhestand geschaffen werden. Die sogenannte „Aktivrente“ ist ein solches Instrument, das Anreize schaffen soll, länger zu arbeiten, ohne die Regelaltersgrenze direkt anzuheben.

| Politische Partei/Gruppe | Position zur Rentenreform | Besondere Anliegen |

|---|---|---|

| SPD | Einbeziehung aller Berufsgruppen; Ablehnung genereller Anhebung des Rentenalters | Generationengerechtigkeit, soziale Sicherheit |

| CDU/CSU | Flexiblere Renteneintritte, Stabilisierung Rentenniveau | Wirtschaftsfreundliche Anpassungen, Bewahrung des Systems |

| Deutscher Beamtenbund | Gegnerschaft zu Einbeziehung der Beamten in gesetzliche Rente | Schutz der bestehenden Versorgungssysteme |

Die Debatte ist nicht nur ein politisches Schlaglicht, sondern führt auch zu gesellschaftlichen Spannungen, die sich auch in den Medien und in sozialen Netzwerken widerspiegeln.

Finanzielle Entwicklung und geplante Rentenanpassungen im Fokus

Die wirtschaftliche Basis der Rentenversicherung setzt auf ein Umlageverfahren, bei dem die laufenden Beiträge der aktiven Beitragszahler direkt zur Finanzierung der aktuellen Renten verwendet werden. Studiert man die aktuellen Prognosen, zeigt sich ein leichter Rückgang des Rentenniveaus: Von derzeit 48,1 Prozent wird erwartet, dass es bis 2030 auf 46,6 Prozent sinkt. Dennoch strebt die Bundesregierung an, das Niveau langfristig wieder stabil auf 48 Prozent anzuheben.

Für das Jahr 2025 hat das Bundeskabinett eine Rentenerhöhung um 3,74 Prozent beschlossen, die ab 1. Juli 2025 in Kraft tritt. Das bedeutet eine Anhebung des aktuellen Rentenwerts von 39,32 Euro auf 40,79 Euro in den alten und neuen Bundesländern. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren ergibt sich daraus eine monatliche Mehrleistung von etwa 66,15 Euro. Dieser Schritt soll sicherstellen, dass Rentnerinnen und Rentner an der Lohnentwicklung teilhaben und so ihre Kaufkraft erhalten.

- Rentenerhöhung 2025: +3,74 Prozent in Ost und West

- Rentenniveau Entwicklung: Von 48,1 % auf 46,6 % bis 2030 erwartet

- Stabilisierung: Ziel der Koalition ist Rückkehr zu 48 % bis 2031

- Rentenanpassungsmitteilung: Versand an Rentner zwischen 14. Juni und 23. Juli 2025

| Zeitraum | Rentenwert in Euro | Rentenerhöhung in Prozent | Monatliche Erhöhung für Standardrentner (ungefähr) |

|---|---|---|---|

| Vor 01.01.2025 | 39,32 | – | – |

| Ab 01.07.2025 | 40,79 | 3,74% | 66,15 € |

Unternehmen wie die R+V Versicherung, AXA Deutschland und ERGO Group beobachten diese Entwicklung aufmerksam, da langfristige Prognosen auch die private Altersvorsorge beeinflussen. Die Allianz etwa verweist auf die Notwendigkeit, zusätzliche private Rücklagen zu bilden, um den zukünftigen Standard im Alter zu sichern. Premium-Angebote privater Rentenversicherungen gewinnen deswegen zunehmend an Bedeutung.

Das Umlageverfahren und die Bedeutung der Versicherungsjahre für die Rentenhöhe

Das deutsche Rentensystem basiert auf dem Umlageverfahren, bei dem die aktuellen Beitragszahler die Renten der gegenwärtigen Rentner finanzieren. Es handelt sich dabei nicht um ein individuell angespartes Guthaben, sondern um ein Solidarsystem, das auf gegenseitiger Generationenhilfe fußt.

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass höhere Beiträge direkt zu einer proportional höheren Rente führen – dies ist nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 100.000 Euro jährlich der Fall. Für die Rentenhöhe sind vielmehr die gesamtversicherten Jahre und die erworbenen Rentenpunkte entscheidend.

- Mindestversicherungszeit: Mindestens fünf Versicherungsjahre sind erforderlich für einen Rentenanspruch.

- Anrechnung von Erziehungszeiten: Zeiten der Kindererziehung werden berücksichtigt und erhöhen die rentenrechtliche Anerkennung.

- Beitragsbemessungsgrenze: Einkommen über 100.000 Euro jährlich erhöhen nicht mehr die Rentenansprüche.

- Beispiel einer Rentnerin: 45 Jahre Beitragszahlung oberhalb der Bemessungsgrenze ergeben eine Bruttorente von knapp 2.962 Euro (Stand 2022).

| Kriterium | Auswirkung auf Rente |

|---|---|

| Versicherungsjahre (mind. 5 Jahre) | Grundvoraussetzung für Rentenanspruch |

| Erziehungszeiten | Erhöhen Rentenpunkte |

| Einkommen bis Beitragsbemessungsgrenze | Erhöht Rentenanspruch |

| Einkommen über Beitragsbemessungsgrenze | Keine weitere Erhöhung der Rente |

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt Versicherten, ihre individuellen Rentenansprüche regelmäßig zu prüfen und rechtzeitig den Rentenantrag – idealerweise drei Monate vor Rentenbeginn – einzureichen. So können finanzielle Engpässe vermieden werden und eine reibungslose Auszahlung sichergestellt werden.

Ergänzende Altersvorsorge und private Rentenversicherungen als Bausteine der Zukunftssicherung

Angesichts der demografischen Entwicklung und der erwarteten Herausforderungen für das gesetzliche Rentensystem gewinnen private Altersvorsorge und ergänzende Rentenversicherungen immer mehr an Bedeutung. Unternehmen wie die Debeka, HUK-Coburg, Talanx und die ERGO Group bieten vielfältige Produkte an, die helfen, Versorgungslücken zu schließen und den Lebensstandard im Ruhestand zu sichern.

Die Bundesregierung fördert diese Entwicklung durch verschiedene Maßnahmen, etwa durch steuerliche Anreize für die betriebliche Altersvorsorge und Einzahlungen in kapitalgedeckte Altersvorsorgeprodukte. Ein Teil des aktuellen Rentenpakets sieht auch eine staatliche Förderung der Betriebsrenten und die Einführung der sogenannten Frühstart-Rente vor. Dabei zahlt der Staat monatlich zehn Euro für Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren in individuelle Kapitaldepots ein, um deren Altersvorsorge frühzeitig zu stärken.

- Vielfalt der Angebote: Private Rentenversicherungen, Riester-Rente und betriebliche Altersversorgung werden stärker genutzt.

- Staatliche Förderung: Steuerliche Vorteile und direkte Zuschüsse für Betriebsrenten und Frühstart-Renten.

- Unternehmensbeteiligung: Versicherer wie Allianz, AXA Deutschland und Munich Re entwickeln innovative Vorsorgeprodukte.

- Langfristige Planung: Frühzeitige Vorsorge erleichtert die finanzielle Absicherung im Alter erheblich.

| Vorsorgeform | Charakteristik | Förderung/Anreize |

|---|---|---|

| Betriebliche Altersvorsorge | Anspruch auf Zusatzrente durch Arbeitgeber | Steuerliche Erleichterungen, staatliche Zuschüsse |

| Private Rentenversicherung | Kapitalgedeckte individuelle Vorsorge | Keine direkte Förderung, aber Flexibilität und Sicherheit |

| Frühstart-Rente | Staatliche Einzahlungen für Kinder | Direkte Zuschüsse vom Staat |

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen der Rentenreform

Die Rentenreform muss sich nicht nur mit politischen Meinungsverschiedenheiten auseinandersetzen, sondern auch mit tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Die steigende Lebenserwartung führt dazu, dass die Menschen länger Rente beziehen, während das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenempfängern sich verschlechtert. Dies stellt das Umlagesystem vor große Belastungen.

Die Debatte um Generationengerechtigkeit ist dabei besonders zentral: Jüngere Generationen fühlen sich oft überfordert, da sie die finanziellen Lasten der Babyboomer tragen müssen, während die Zukunft ihrer eigenen Rente unsicher erscheint. Gleichzeitig spielen Aspekte wie die Integration von Selbstständigen und Beamten in das System eine Rolle, um die Finanzierung zu breiten.

- Demografische Entwicklung: Weniger Erwerbstätige müssen mehr Rentner finanzieren.

- Generationenkonflikte: Jüngere fordern fairere Lastenverteilung und nachhaltige Lösungen.

- Wirtschaftliche Stabilität: Versicherungen wie R+V Versicherung und HUK-Coburg beobachten die Lage genau, da auch die private Vorsorge betroffen ist.

- Innovative Modelle: Flexible Übergänge in den Ruhestand und Anreizsysteme wie die „Aktivrente“ sollen Entlastung schaffen.

| Herausforderung | Auswirkung auf Rentensystem | Lösungsansätze |

|---|---|---|

| Steigende Lebenserwartung | Längere Rentenbezugsdauer führt zu Finanzierungsdruck | Förderung längeren Arbeitens, „Aktivrente“ |

| Geburtenrückgang | Weniger Beitragszahler im Verhältnis zu Rentnern | Integration neuer Gruppen, private Vorsorge |

| Ungleichheit in der Belastung | Spannungen zwischen Generationen und Berufsgruppen | Reform der Beitrags- und Leistungssysteme |

Diese gesellschaftlichen Dynamiken werden die politische Debatte in den nächsten Jahren prägen. Unternehmen wie die Deutsche Rentenversicherung, Allianz und Generali Deutschland spielen dabei eine wichtige Rolle, um gemeinsam mit Politik und Gesellschaft Lösungen zu finden, die die Rentensicherheit langfristig gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen zur Rentenreform und Altersvorsorge

- Was bedeutet die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung?

Diese Maßnahme soll die Finanzbasis des Rentensystems verbreitern, indem mehr Beitragszahler integriert werden. Beamte haben bisher eigene Versorgungssysteme, deren Integration würde für mehr Gleichheit sorgen, ist aber politisch umstritten. - Wird das Rentenniveau in den nächsten Jahren sinken?

Das Rentenniveau wird voraussichtlich leicht von derzeit 48,1 Prozent auf etwa 46,6 Prozent bis 2030 sinken, mit dem Ziel, langfristig auf 48 Prozent stabilisiert zu werden. - Wie funktioniert das Umlageverfahren?

Das Umlageverfahren bedeutet, dass die aktuellen Beitragszahler die laufenden Renten finanzieren, es gibt keine individuelle Kapitaldeckung für die gesetzliche Rente. - Was ist die „Aktivrente“?

Die Aktivrente bietet Anreize, auch nach Erreichen des Rentenalters weiterzuarbeiten, unter anderem durch steuerliche Vorteile bis zu 2.000 Euro monatlich. - Welche Rolle spielen private Rentenversicherungen?

Private Versicherungen wie die ERGO Group, Debeka und HUK-Coburg bieten ergänzende Vorsorgeprodukte an, die helfen, Versorgungslücken durch das sinkende Rentenniveau zu schließen.